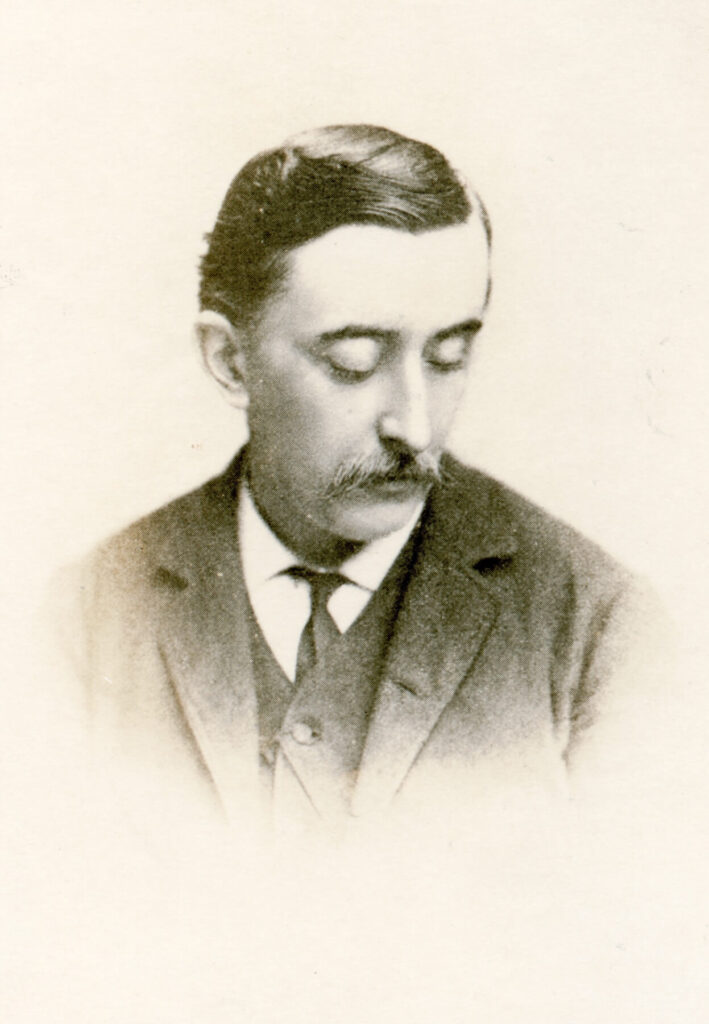

2025年後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のモデルとして、今再び大きな注目を集めている作家、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。

西洋に生まれながら日本に深く魅了され、その文化や風俗を世界に紹介し続けた彼の作品は、時代を超えて多くの人々を惹きつけています。

この記事では、小泉八雲の不朽の代表作を深掘りしつつ、朝ドラ「ばけばけ」関連の最新情報や、彼の著作の新しい楽しみ方について徹底解説します。

本記事のポイント

- 代表作は「怪談」だけじゃない

- 「怪談」は文学的昇華

- 作品の根底にある「夫婦の絆」

- 「雪女」の多層的な魅力

- 「耳なし芳一」の普遍的テーマ

- 失われゆく日本の「魂」の記録

- 「心」が描く内面世界

- 関連書籍の多様化と再燃ブーム

- 現代視点の解説書が充実

- ゆかりの地での企画展に注目

※本記事の内容、画像等は小泉八雲記念館の公式サイトから引用させていただいております。

小泉八雲 代表作:怪談だけじゃない!日本文化を描き出した名著たち

小泉八雲の代表作と聞くと「怪談」を思い浮かべる人が多いですが、彼の功績はそれだけにとどまりません。

日本での生活を通して独自の視点で描かれた紀行文やエッセイも、日本文化を理解する上で非常に重要な作品群です。

『怪談(Kwaidan)』が不朽の名作である理由

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の代表作である短編集『怪談(Kwaidan)』は、単なる恐怖物語の寄せ集めではなく、日本の伝統的な怪異譚に文学的な深みを与えたことで、不朽の名作となりました。

異国の視点による「再発見」と「昇華」

八雲は、妻の小泉セツなどから聞き集めた日本各地の幽霊話や怪異譚を、外国人という独自の視点を通して再構成し、文学作品へと昇華させました。

彼の文章は、当時の日本人でさえ見過ごしがちだった日本の風土、文化、そしてそこに宿る霊性を、繊細かつ詩的な筆致で描き出しています。

彼にとって怪談は、日本の「知られぬ精神生活」に触れる窓だったのです。

「雪女」:自然の脅威と人間の情のコントラスト

小泉八雲の『怪談』の中でも特に広く知られる「雪女」は、単なる雪の精の物語にとどまらず、日本の自然観と人間ドラマが見事に融合した作品です。

雪女は、日本の雪深い山里が持つ、圧倒的で抗いがたい自然の力を象徴しています。

人を凍死させるほどの冷たさ、そしてその美しさの裏にある非情さは、人間がどれほど文明を発達させても、自然の前では無力であるという畏敬の念を抱かせます。

雪女の「恐ろしい美しさ」は、冬の山が持つ荘厳かつ危険な魅力そのものです。

この物語が単なる怪異譚で終わらないのは、雪女が人間の男性・巳之吉(みのきち)と出会い、彼との間に情愛を育み、家族を持つという展開があるからです。

- 約束の重み:

雪女は最初に、巳之吉に「この事を誰にも話さない」という絶対的な約束をさせます。

この「約束」の存在が、物語全体に緊張感と悲劇性を与える要素となっています。 - 人間的な生活への憧れ:

雪女が正体を隠して人間の女性として暮らし、子どもを産み育てる姿は、異形の存在が抱く人間的な生活への憧れや、愛する者との平凡な幸せを求める切ない願いを感じさせます。

物語のクライマックスは、雪女の正体が明らかになった時、すなわち「自然界」と「人間界」の境界線が破られた瞬間に訪れます。

雪女の美しさは「冷たさ」と結びついており、それは人間にとっての「死」を意味します。

しかし、彼女は巳之吉への情愛から、彼を生かし、子どもたちを残していきます。

この「愛するがゆえに別れを選び、許しを与える」姿は、人間以上の深い情を感じさせ、読者に哀切な感動を与えます。

このように、「雪女」は、恐ろしい自然の力と、それを上回るかのような人間の情愛、そして破られた約束の悲劇が鮮やかなコントラストを成すことで、時代を超えて人々の心を捉える奥深い物語となっているのです。

「耳なし芳一」:信仰、芸術、そして業(ごう)の深さの物語

小泉八雲の代表作『怪談』に収録されている「耳なし芳一」は、単なる復讐譚ではなく、仏教思想、芸術家の宿命、そして人間の業(カルマ)という重層的なテーマが絡み合う傑作です。

物語の根底には仏教の「業」の思想が深く流れており、

- 平家の怨霊の「業」:

芳一を呼び出すのは、壇ノ浦の戦いで滅亡した平家の無念の念が生み出した怨霊たちであり、彼らは激しい恨みと執着という「業」に囚われ、芳一の琵琶の演奏に慰めを求めます。 - 芳一の「救済」:

芳一の師である住職は、仏の力によって怨霊の干渉を断ち切り、芳一をその「業」から救済しようと彼の全身に経文(般若心経)を書き写します。

芳一は盲目でありながら、琵琶の演奏、特に平家物語の弾き語りにおいて非凡な才能を持ち、

- 芸術の魔力:

彼の琵琶の音色は、死者の魂をも惹きつけるほどの魔力と力を持っています。

彼は芸術家としての才能ゆえに、この世ならぬ世界に足を踏み入れざるを得ないという宿命を背負っています。 - 代償としての苦難:

怨霊に魅入られ、最終的に耳を失うという悲劇は、偉大な芸術が時に凄絶な苦難や代償を伴うことを示唆しています。

芳一は耳を失いますが、その後の琵琶の腕はさらに上達し、これは芸術家としての昇華を象徴しています。

物語の最も象徴的なシーンは、住職が芳一の全身に経文を書いたにもかかわらず、耳だけを書き忘れるという点です。

- 完璧さの欠如:

このわずかな手落ちが悲劇的な結果(耳の切断)を招き、人間的な過ちや運命の皮肉を際立たせています。 - 視覚的インパクト:

芳一が怨霊の前に座ったとき、経文が書かれた体の中で、耳だけが生身のまま残っているという描写は、極めて強烈な視覚的イメージとして読者に焼き付き、芳一の犠牲と奇跡的な生還を象徴する決定的な要素となっています。

このように「耳なし芳一」は、単なる怪談の枠を超えて、信仰、芸術、そして人間の持つ根源的な「業」という深いテーマを探求し、読者に強い印象を与える傑作なのです。

「もののけ」たちの情感豊かな世界:八雲が描いた日本の古い魂

小泉八雲の代表作『怪談』に登場する「もののけ」たちは、単に人々を恐れさせる存在ではありません。

彼らは日本の風土や人々の心に深く根ざした、情感あふれる存在として描かれています。

八雲の描く「もののけ」は、「雪女」の愛情や平家の怨霊の深い悲しみのように、強い情や執着を伴います。

また、彼らは独自のルールや論理に基づいて行動し、そのルールが破られたときに悲劇が生じます。

こうした人間味のある描写が、物語に深みを与えているのです。

八雲は、急速な近代化の中で、日本固有の霊的な感性や古くからの伝統が失われつつあることに強い危機感を抱いていました。

彼は怪談を文学作品として後世に残すことで、日本の山河や風俗に宿る「古い魂」を永遠に記録し、その詩的で幻想的な側面を世界に伝えようとしました。

日本の深奥に迫る紀行文の代表作『知られぬ日本の面影』

日本の奥深い魅力に迫る紀行文の金字塔、それが『知られぬ日本の面影(Glimpses of Unfamiliar Japan)』です。

近代化の波が押し寄せていた明治時代、この作品には、一人の外国人作家の細やかな感性が捉えた「古き良き日本の魂」が鮮やかに描き出されています。

アイルランド系の作家である彼は、1890年(明治23年)に来日しました。

当初、彼は英語教師として松江(現在の島根県)に赴任し、日本での初期の生活を送ります。

その間に見聞きしたすべてを綴ったのが本書であり、1894年(明治27年)にアメリカで出版され、瞬く間に八雲の重要な代表作の一つとなりました。

この作品は単なる旅行記に留まりません。

当時の日本、特に松江や出雲地方を中心とした風土、習俗、そして人々の精神性に対する、深く鋭い洞察に満ちています。

八雲が来日した明治時代は、西洋文明の導入が急速に進む「文明開化」の時代でした。

しかし、八雲の眼差しは、華やかな都市部の近代化ではなく、まだ西洋の影響が薄かった地方の素朴な暮らしに向けられていました。

彼は松江の城下町での生活を通じて、伝統的な日本の風景、祭り(盆踊りや盆市)の賑わい、日常の習慣(家庭の祭壇、日本の庭)など、一つ一つを丹念に観察しました。

そして、そこに息づく人々の謙虚さ、深い信仰心、自然への畏敬の念といった、西洋にはない独特の精神文化を、深い愛情をもって詩情豊かに描き出したのです。

日本人の精神性を探るエッセイの代表作『心(Kokoro)』

『心(Kokoro: Hints and Echoes of Japanese Inner Life)』は、小泉八雲が、日本人の心や精神構造、すなわち内面生活に焦点を当てて綴った代表的なエッセイ集です。

1896年(明治29年)、彼が日本に帰化し「小泉八雲」となった年に出版されました。

前作『知られぬ日本の面影』が「外の風景」を描いたのに対し、本書は「内の世界」を深掘りしています。

八雲は、当時の西洋文明の価値観と日本の伝統的な価値観を比較し、日本文化の奥底に流れる精神性を深く探求しました。

- 情緒と共感:

「停車場にて」 殺人犯の親子が別れる場面を目撃したエピソードを通して、日本人の間に流れる機微や、他者への深い共感の情を捉え、情緒的な側面を浮き彫りにしています。 - 根底にある精神構造:

祖先崇拝 「祖先崇拝」こそが日本人の倫理観や社会秩序の根源であると考察し、西洋とは異なる「集合的な心」の成り立ちを解明しようとしました。 - 自己の見つめ直し

八雲は、礼儀作法や芸術といった表層的な事象の背後にある、感情を抑制し、調和を重んじる日本独自の精神構造を見抜きました。

『心』は、近代化の波の中で失われつつあった「日本的なるもの」の真髄を、異邦人の鋭いまなざしで切り取り、現代の日本人が自国の精神文化を再認識するための示唆に富む古典として読み継がれています。

小泉八雲 代表作と最新の話題:朝ドラ「ばけばけ」と関連書籍

小泉八雲の代表作が今、大きな注目を集めています。

その背景にあるのは、2025年秋から放送されるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」です。

このドラマは、小泉八雲と妻・セツをモデルとした物語であり、放送を機に、彼の著作に対する関心が再び高まっています。

最新の関連情報を取り入れることで、彼の作品をより深く楽しむことができます。

朝ドラ「ばけばけ」で再注目の『怪談』『知られぬ日本の面影』

2025年秋からのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と妻・セツの運命的な夫婦生活をモデルとした物語です。

この放送決定に伴い、八雲の代表作である『怪談(Kwaidan)』、紀行文『知られぬ日本の面影』、そしてエッセイ集『心(Kokoro)』などが、今、書店でかつてない大きな注目を集めています。

この八雲ブームを受け、彼の代表作は新訳、新装版、文庫化はもちろん、「まんがで読む」シリーズといった多様な形で続々と刊行されており、八雲の文学世界に触れる絶好の機会が到来しています。

小泉八雲の創作活動、特に『怪談』の誕生を語る上で、妻である小泉セツの存在は欠かせません。

日本語の読み書きに不自由があった八雲に対し、松江の士族の娘として豊かな知識と語りの才能を持っていたセツは、日本各地に伝わる民話や怪談を夫のために聞き集め、繰り返し語り聞かせるという、重要な役割を担いました。

八雲は、妻から聞いたこれらの物語に、西洋人ならではの詩的で洗練された文章表現を加え、世界に通用する普遍的な文学作品へと昇華させたのです。

これはまさに、夫婦二人三脚で生み出された「永遠の物語」と言えます。

ドラマを通して二人の出会いや、異文化の壁を越えて心を通わせた過程に思いを馳せながら作品を読むと、単なる紀行文や怪談という枠を超えた、新たな発見があるでしょう。

- 『知られぬ日本の面影』:

セツの子供時代の出来事がエピソードとして紹介されるなど、二人が暮らし始めたばかりの松江での素朴で温かい日常の様子が垣間見えます。 - 『怪談』:

セツが語り部として物語の原話(タネ)を提供した側面を知ることで、作品を夫婦の共同作業として深く味わうことができます。

この秋は、八雲作品に込められた日本への深い愛と、それを支えた妻セツとの運命的な出会いと絆に焦点を当てて、改めて名作の世界に浸ってみる絶好の機会です。

現代の視点で読み解く!関連書籍や企画展の最新動向

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放送開始に伴い、モデルとなった小泉八雲の人物像、功績、そして代表作を現代の視点から深く掘り下げようとする動きが、今まさに活発化しています。

単に八雲の生涯をたどるだけでなく、彼の文学が現代に持つ意味や、妻セツとの関係に焦点を当てた新刊書や、ゆかりの地での企画展が続々と登場し、新たなファン層を開拓しています。

出版界の動向:多様化する八雲作品

書籍の分野では、既存の代表作の重版だけでなく、作品の魅力を再構築する試みが目立っています。

- アンソロジーの刊行:

例えば、2025年9月には、八雲の怪談も収録されたアンソロジー『雪の怪談・冬の怪』(河出文庫)が発売されました。

これは、八雲の作品を他の作家の怪談と比較して読むことができ、彼の文学的な位置づけを再確認する機会を提供します。 - 入門書・解説書の充実:

八雲の生涯をざっくり知るためのムック本や、彼を「見えない日本」を見た人として論じる新書など、八雲の功績や複雑な人物像をわかりやすく解説する書籍も多数刊行されています。

特に、妻セツとのエピソードに焦点を当てた書籍は、ドラマの副読本としても機能し、夫婦の絆という視点から作品を読み解くヒントを与えてくれます。 - 新たな読者層の開拓:

若年層やライトな読者に向けて、『怪談』を「まんがで読む」シリーズなどが企画・発売されています。

これにより、八雲の怪談が現代日本の妖怪イメージの原点の一つであることを、視覚的に分かりやすく伝えています。

ゆかりの地からの発信:松江・小泉八雲記念館

八雲が日本で最も愛し、「神々の国の首都」と呼んだ松江にある小泉八雲記念館では、ドラマの放送に合わせて特別な企画展が注目されています。

記念館では、八雲の残した手稿や愛用品、そして妻セツの「思ひ出の記」など、貴重な資料を展示しています。

企画展では、八雲の視点だけでなく、セツの視点や、彼らが暮らした当時の松江の情景に光を当てることで、八雲文学が生まれた文化的・生活的な背景を立体的に知ることができます。

総括:小泉八雲の代表作から読み解く!異文化を越えた夫婦の物語

最後に、本記事のポイントを以下の通り振り返ってみましょう。

- 代表作は「怪談」だけじゃない:

八雲の功績は怪談に留まらず、日本人の心を探求したエッセイ『心(Kokoro)』や、古き良き日本を描いた紀行文『知られぬ日本の面影』も重要な代表作です。 - 「怪談」は文学的昇華:

彼の『怪談』は単なる怪異譚ではなく、妻セツらから聞き集めた日本の怪異譚に、八雲独自の詩的で繊細な筆致を加え、世界に通用する文学作品へと昇華させたものです。 - 作品の根底にある「夫婦の絆」:

特に『怪談』は、日本語が不自由だった八雲に対し、セツが物語の原話(タネ)を語り聞かせた、夫婦二人三脚で生まれた「永遠の物語」であるという側面が再注目されています。 - 「雪女」の多層的な魅力:

「雪女」は、単なる自然の脅威ではなく、抗いがたい自然の力と、破られた約束と人間的な情愛が鮮やかなコントラストを成す、哀切な人間ドラマとして描かれています。 - 「耳なし芳一」の普遍的テーマ:

この物語は、仏教の「業」の思想、芸術家の宿命、そして人間の過ちが招く悲劇という、怪談の枠を超えた重層的なテーマを探求する傑作です。 - 失われゆく日本の「魂」の記録:

八雲は、近代化の中で消えゆく日本固有の霊的な感性や古い風俗に強い危機感を抱き、怪談や紀行文を通してその「古い魂」を永遠に記録しようとしました。 - 「心」が描く内面世界:

エッセイ集『心』は、「停車場にて」のエピソードに象徴される日本人の情緒や、「祖先崇拝」に基づく倫理観など、「古き良き日本の魂」の内面を鋭く探求しています。 - 関連書籍の多様化と再燃ブーム:

ドラマ放送に伴い、代表作は新訳・新装版はもちろん、アンソロジーや若年層向けの「まんがで読む」シリーズなど多様な形で刊行され、新たな読者を獲得しています。 - 現代視点の解説書が充実:

八雲の功績や複雑な人物像、セツとの関係を現代の視点からわかりやすく論じた入門書や解説書も多数登場しており、作品理解の助けとなります。 - ゆかりの地での企画展に注目:

八雲が愛した松江の小泉八雲記念館では、八雲とセツの貴重な資料や、当時の松江の情景に光を当てる特別な企画展が開催されており、文学の背景を立体的に知る絶好の機会です。

最後まで本記事をお読みいただき、ありがとうございました。